명품 시장에 드리운 그림자, 2030 소비자는 왜 돌아섰을까?

한때 '오픈런'이라는 단어가 유행할 만큼, 국내 명품 시장은 열기에 휩싸여 있었습니다. 그러나 최근 명품 브랜드들의 실적 하락과 백화점 명품관의 침체는 단순한 유행의 변화가 아닌, 소비자들의 인식 변화와 소비 패턴의 전환을 의미하는 신호로 해석되고 있습니다.

특히 2030 세대의 명품 소비 감소는 단순한 구매력 하락 그 이상의 메시지를 담고 있습니다. 과거처럼 로고 플레이와 브랜드 가치만으로는 젊은 소비자들의 마음을 사로잡기 어렵다는 현실이 도래한 것입니다.

이 글에서는 명품 브랜드들의 실제 매출 데이터를 토대로, 현재 명품 시장이 처한 상황과 원인을 심층 분석하고, 향후 변화 방향에 대한 전망을 함께 제시하고자 합니다. 트렌드 변화에 민감한 소비자, 관련 업계 종사자 모두에게 도움이 될 수 있는 인사이트를 제공해 드리겠습니다.

| 명품 시장 침체 | 2025년, 주요 브랜드 매출 급감하며 불황 신호 발생 |

| 소비 트렌드 변화 | 젊은 세대, 명품 대신 실용적·개성 브랜드 선호 |

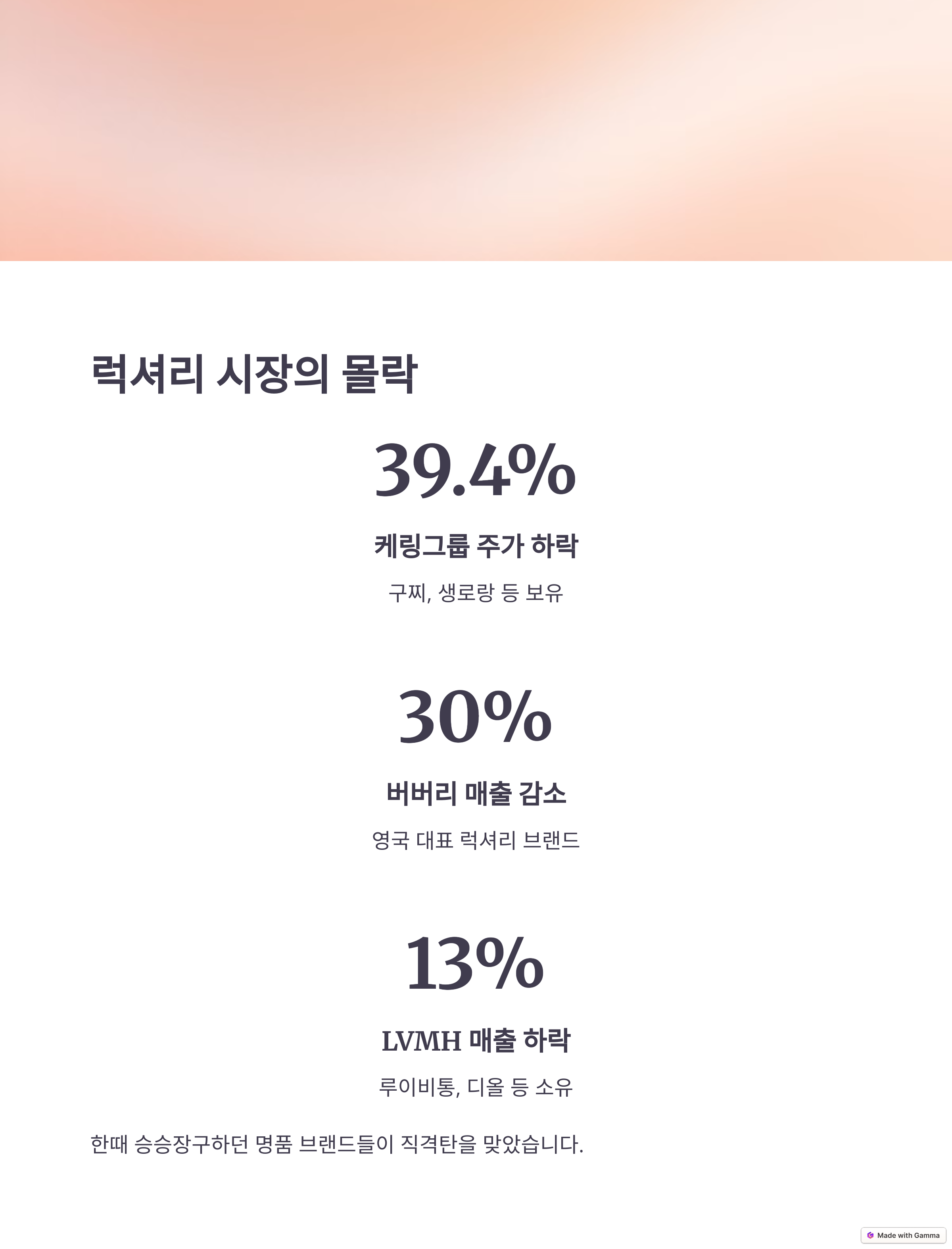

최근 명품 시장이 눈에 띄게 얼어붙고 있습니다. 2025년 2월 기준, 케링, 버버리, 디올 등 주요 명품 브랜드의 매출이 10%에서 많게는 25% 가까이 감소하며 소비 시장의 변화가 수치로 드러났습니다. 특히 케링그룹은 2018년 이후 최저 월 매출을 기록하며, 명품 시장 내 위기를 여실히 보여주고 있습니다. 그간 상승세를 달리던 명품 업계의 균열은 단기적 현상이 아니라 구조적 변화일 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.

이러한 하락세의 중심에는 2030 세대의 소비 변화가 있습니다. 과거에는 '가치 소비'라는 이름 아래, 자신을 표현하는 수단으로 명품을 선택하던 젊은 층이, 최근에는 실용성과 개성 중심의 브랜드로 눈을 돌리고 있습니다. 백화점 명품관은 더 이상 오픈런으로 북적이지 않고 있으며, 일부 브랜드는 여전히 성장하고 있지만, 그 성장도 초고가 브랜드에 한정된 모습입니다.

이와 같은 변화는 단지 국내 시장의 특수성 때문만은 아닙니다. 글로벌 명품 시장 또한 중국과 러시아 등 주요 지역에서 침체기를 겪고 있으며, 한국의 백화점과 면세점 업계도 성장률 둔화와 적자를 기록하고 있습니다. 명품 브랜드들은 가격 인상의 한계에 봉착했으며, 소비자의 마음을 얻기 위해 새로운 가치를 창출하는 전략이 필요하다는 인식이 확산되고 있습니다.

| 명품시장 불황 | 2030 소비 변화 | 글로벌 침체 |

| 케링·버버리 등 매출 감소, 불황 진입 | 로고 중심에서 실용성 중심으로 전환 | 중국·러시아 등 주요국 소비 위축 |

| 구조적 소비 침체 가능성 제기 | 디자이너 브랜드에 대한 관심 확대 | 해외 백화점도 고객 급감 |

명품 소비의 시대가 끝난 것은 아닙니다. 하지만 이제 소비자는 단순히 브랜드 로고가 아닌 스토리, 가치, 진정성을 보고 선택합니다. 불황이냐 호황이냐를 떠나, 소비자와 브랜드 사이의 관계가 어떻게 변화하느냐에 따라 명품 시장의 미래는 전혀 다른 양상으로 펼쳐질 수 있습니다. 지금은 소비 트렌드를 다시 읽고 새로운 전략을 고민할 시점입니다.

여러분의 의견을 들려주세요!

최근 명품 시장의 침체에 대해 어떻게 생각하시나요? 혹시 여러분의 소비 패턴에도 변화가 있었나요? 댓글로 자유롭게 공유해 주세요. 소중한 의견이 또 다른 인사이트가 됩니다!

'초보 드루이드 경제이야기' 카테고리의 다른 글

| 유튜버 협찬 제품이 불티나게 팔린 진짜 이유 (0) | 2025.03.29 |

|---|---|

| MZ세대가 열광하는 브랜드 마케팅 전략 5가지 (1) | 2025.03.29 |

| 보험료율 15% 인상? 국민연금 현실 가능성 종합 분석 (0) | 2025.03.28 |

| 국민연금 고갈 2055년? 수급 불안 현실과 제도개혁 방향 (0) | 2025.03.27 |

| 팔란티어, 트럼프 이후 어떻게 바뀌었나? 투자 매력 총정리 (0) | 2025.03.25 |